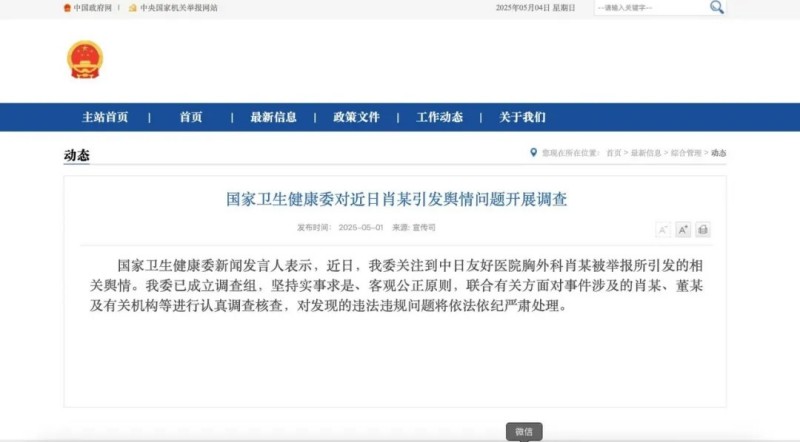

渔父观点|医者,不应靠“权”吃饭,而应靠“良心”行道

来源:原创

发布时间:2025-05-07

浏览量:1309

最近的“董小姐事件”在网上引发广泛关注——医疗、教育、性别、权力、伦理、公共安全,层层揭开的不止是腐败链条,更是一场价值观的震荡。

我们看到,有人伤害了病人的身体,也污染了医生这两个字。

但我们也更深地看见——

真正让人信服的医生,从来不是依靠权力、流量或包装出头,而是依靠良知、医术和本事,走稳每一步路。

一、在“信任崩塌”面前,我们想为真正的医生说句话

在这个喧嚣的舆论场中,我们不想蹭热点。

但作为一家中医机构,我们有责任,也有必要,在此刻,为那些仍然恪守医道初心的医生们说句话。

我们为渔父国医馆感到骄傲——我们身边就有一群这样的人。

二、我们看见:真正的医德,是“解决问题,而不是赚快钱”

今天,我们的青年医生卜啸俊说了一句话,让我们深受触动:

“我不想在一个患者身上去赚很多钱,而是要给他解决问题,靠医术、靠良知、凭本事,这样才能走得远。”

这不是一句“感人话术”,

而是他每天实实在在做的事。

他拒绝卖高价项目、拒绝诱导式消费、拒绝“套路”,

只问:这个方法是不是对患者有效?

我们也看见,青年医生石翰林,骨折后坚持用中医方法自我调养,

用自己的身体验证传统医学的有效与信念。

他没有走捷径,却一步一步走出了信仰的路。

我们也看见,医生彭炼,用双手与患者对话。

他推的,不只是筋骨经络,更是用耐心和技艺松解了患者心里的紧张与痛楚。

很多人第一次做完彭医生的推拿,会说一句话:

“好像不仅身体轻了,心也松了。”

他不追求花哨的仪器、不主打所谓“快速见效”的话术,

只凭一双手,一颗心,一份专注,日复一日,

把推拿这门中医技艺做得扎实而温暖。

三、老中医的沉稳,青年医者的赤诚,是我们真正的“渔父风骨”

在渔父,有这样一群人:

杨秉秀教授:我们看见,杨秉秀教授,明年将满90岁,被患者亲切地称为“送子观音”。

几十年来,她默默守在岗位,无论风雪酷暑,只要有约诊,从未失约。

不是因为体力未衰,而是因为她始终相信:

“既然有人托付,就不能失信。”

在这个时代,89岁还坚持亲自接诊,是少见的坚守。

她的存在,不只是一位老中医的坐诊,而是医道传承与仁心不灭的象征,她低调仁厚,救人无声处,风骨自见。

胡不群老师,几十年医德如一,行医如修道,常说:“医者,先要心正,然后才能药正、气正。”

这就是我们心中理想的中医——

不是“流量医生”,不是“带货主播”,

而是真正可以让你“托付身体与信任”的那个人。

我们也看见,以孙相如博士为代表的青年中医,正在用现代语言重新唤起人们对传统医学的信任。

孙相如,孙相如博士是孙氏中医第四代传人,湖南中医药大学副教授,三甲医院心身医学主治医师。

他是临床疗效突出的“流量型医生”,在抖音、小红书上拥有数万粉丝,却始终保持着中医人的清醒与稳重。

他的存在告诉我们:

“医术可以走进网络,但初心不能流于喧哗。”

孙相如医生外沉稳内锋芒,温和中有力,既有古典气质,也有现代表达能力。

更致力于复兴中医精神的文化使命。

这正是渔父所倡导的青年中医典范——

不是复制上一代的光芒,而是在时代中走出自己的路。

向阳医生,90后中医,科班出身、功底扎实,却有着一段几乎失传的学医路径——从9岁起便跟随一位世外高人习医十余年。那是一种“口传心授、以命授业”的学习方式,是他医术的根,也是他初心的源。他既掌握现代中医理论体系,又保有传统“望闻问切”的精准本领,是渔父最具“传承气质”的青年中医之一。

四、医道如人道,良知比技术更重要

《大医精诚》说:医乃仁术。

而西方医学的希波克拉底誓言也写道:“我要以良心和尊严行医。”

不同的语言,不同的时代,

但指向的都是同一件事:

医生的权威,不该来自权力和资本,而应来自人心与专业的信任。

五、越是在动荡之中,越要守住医者的“人本之道”

我们知道,这个世界复杂。

但我们更坚信,唯有回到初心,才能走得更远:

●用疗效赢得尊重;

●用善意换来信任;

●用匠心守住职业的尊严。

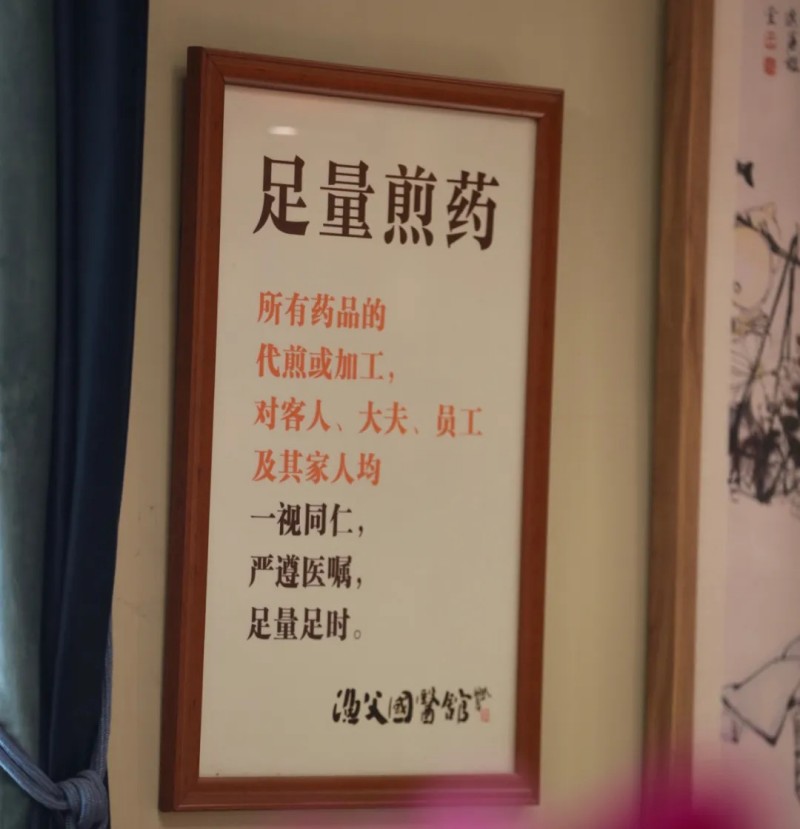

六、在渔父,我们坚持:

每一位医生,都以医德为根,以疗效为魂,

每一次调理,都是以“帮你真正好起来”为目标,

每一条疗程,都公开透明,拒绝套路消费,

每一位患者,都是独立的生命,而非被商业分解的“用户”。

七、渔父的根,是一群有传说的人

除了这些熟悉的名字,在渔父,还有许多中医人的故事正在静静发生。

李红辉,医术与医德兼修,尤擅情志调理,是患者心中“既能安身、亦能安心”的那一位中医。

吴萍,青年中医与大学老师双重身份,兼具理论深度与临床敏锐,是新一代中医育人与临证的桥梁;

薛殿慈,厚重沉稳,药案如诗;

周祖贻,脉下细察,言语如灯;

吴金莲,医亦慈悲,心手相护;

王盛东,脚踏实地,理法俱明;

李荣、曾恩锦、刘红艳、向忠军、范建宁……

他们,是诊室中默默守望的人,是患者口中的“那个中医”,

是你或许叫不出名字,但一次就信任的医者。

他们不是明星,不靠流量,

但他们有自己的临床逻辑、传承脉络、治病方法、医者精神。

在渔父,这些人组成了一个真实而温暖的中医群像:

他们是“还在脚下走的中医”,是“还在患者身边的中医”,是“还相信医者应当有信仰、有规矩、有良心”的那群人。

结语:

痛批“董小姐”,其实不是在反对某一个人,

而是在捍卫一个社会应有的公平与正义。

而我们渔父国医馆想说的是——

这个世界,不缺道理,只缺真心行医的人。

我们愿意做一个安静的医者,

用行动,做出回答。

医者行道,不忘本心;

渔父九年,始终如一。